“Eu não sou um intelectual, escrevo com o corpo”. Cito mentalmente um trecho presente em A Hora da Estrela, de Clarice Lispector, enquanto fico apertando o REW e o FF da minha memória para reviver o último sábado, 21 de dezembro. Se, enquanto escrevo, lembro de uma névoa úmida onde as palavras são sons transfundidos de sombras que se entrecruzam desiguais, é por um motivo bastante justificável: o show da Pitty no Araújo Vianna.

Após mais de um ano longe da capital, Pitty voltou a Porto Alegre para apresentar seu novo show, onde dá um “rolê aleatório” (palavras dela) por todos os seus discos. Na banda, uma super novidade: agora, além de Martin Mendonça na guitarra e Paulo Kishimoto no baixo, a cantora é acompanhada por Nico, multi-instrumentista gaúcha, na bateria (é as gu!!!). A entrada de Nico na banda é um marco não apenas para o contexto da música brasileira, mas para a cena do rock mundial como um todo. Em um cenário historicamente dominado por homens, a presença de mais uma mulher no palco não é apenas uma conquista individual, mas uma representação de resistência, visibilidade e redefinição de papéis. Pitty sempre foi uma figura que questionou as normas, tanto em suas letras como em sua postura de palco, e Nico assumir as baquetas da banda reforça ainda mais essa imagem coletiva de visibilidade feminina.

O vídeo de abertura já dava o tom do que a plateia estava prestes a presenciar: uma noite cheia de pulsão de criação, de vida. Assim como Lispector, Pitty não se limita ao intelecto. Ela não cria apenas para ser entendida, mas para ser sentida, experimentada. Cada verso cantado vinha carregado de emoções, como as palavras de Clarice, que, transfundidas de sombras, ganham vida na atmosfera, se espalhando no ar como um vapor que nos envolvia por inteiro. A artista segue com uma capacidade quase irritante de transformar algo tão efêmero quanto o som em uma experiência física e quiçá palpável. Não importa se as palavras são simples ou complexas; o que realmente importa é como elas reverberam em nossos corpos, como elas nos tocam, se entrelaçando com o que somos.

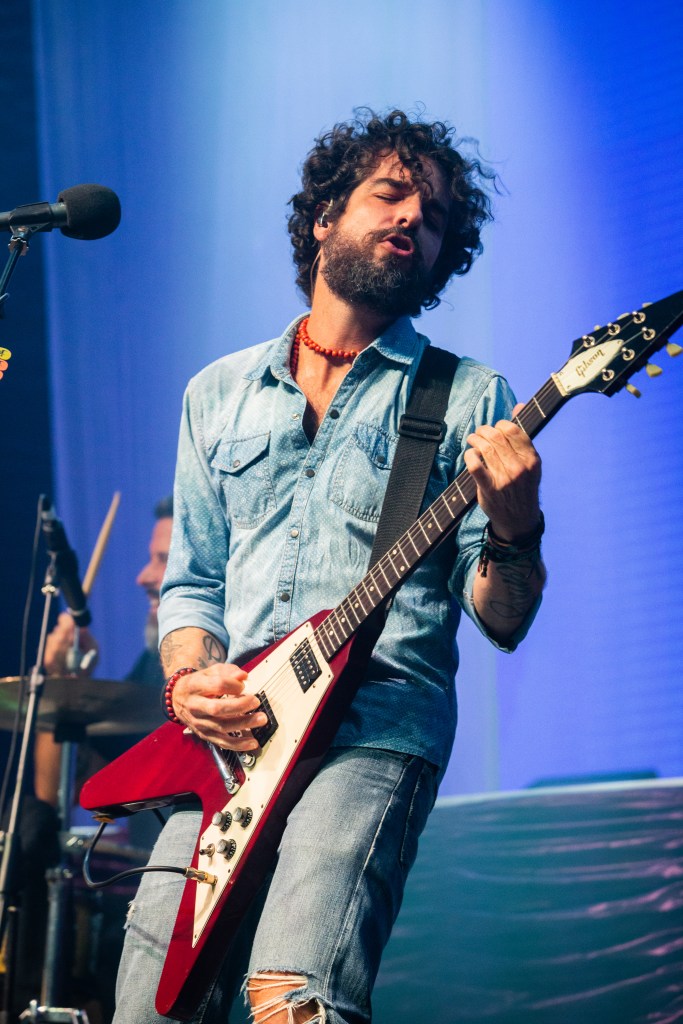

No palco, a figura de Pitty é a personificação da “névoa úmida” que Clarice menciona. A cada ano que passa, ela se torna mais do que uma intérprete: ela é a música; é o som que se mistura com o ambiente, é o corpo que se dobra e se entrelaça com as melodias. Ao serem executadas ao vivo, suas músicas, como o que Lispector descreve, se tornam estalactites, renda, música transfigurada de órgão. E cada acorde entoado pela banda, extremamente conectada, parece formar uma rede de sentimentos onde a leveza e o peso se equilibram com uma elegância paradoxal, tal qual o solo de Martin durante a apresentação dos músicos.

A transição entre músicas foi marcada pela fluidez já conhecida da artista. Pitty, muito à vontade, se entregava ao calor do momento e à sincronia entre o que cantava e o que vivia ali, em tempo real. Em “Equalize”, por exemplo, que sempre tem um momento do refrão cantado à capela, a letra se tornava um eco corporal, como se cada estrofe fosse uma extensão de si. Em “Desconstruindo Amélia”, o jogo de cena que antecede a canção dá um plus à celebração da autonomia e da força feminina. Em “Um Leão”, a mesma coisa: é uma escrita, mas não no papel: é a escrita da carne, do corpo em movimento.

É chover no molhado dizer que Pitty faz do palco o seu território, onde não há lugar para retração ou para convenções. Nesse “rolê aleatório”, ela reinventa, através do repertório e da cinesia, sua própria estética, que reflete o caos e a beleza de sua jornada. Ou seja, de aleatório, o show não tem nada: passa de forma concatenada por toda a sua discografia, e o mais divertido é que Pitty pode fazer isso porque tem estofo para isso: não precisa nomear uma turnê, não precisa encaixá-la em uma determinada era, não precisa usar letreiros. Em uma época em que recebemos conteúdo mastigado e sentimos necessidade de nomear tudo, onde artistas e influenciadores se moldam às expectativas da audiência, Pitty apresenta um show banhado em subjetividades. Entre e fique à vontade para entender como quiser. Não é um show que vem com tutorial do YouTube, é preciso saber interpretar nas entrelinhas.

Se eu puder escolher, escolho justamente o que fixa para sempre a experiência na memória do corpo: I couldn’t care less se a turnê da Pitty não tem nome ou se ela não lança um álbum há sei-lá-quanto-tempo. Quero o encontro com a profundidade que só acontece no espaço-tempo de um show ao vivo, quando a gente se despe de si e se preenche do outro, onde a arte desafia os limites da palavra convencional e se faz entender, não pela lógica ou pela intelectualidade, mas pela emoção direta.

Da plateia, ouvi comentários de que Pitty pouco se comunica com o público e me peguei pensando: quando canta, ela não está apenas transmitindo um conteúdo, mas se tornando, fisicamente, o instrumento de uma comunicação genuína. Quais palavras são necessárias entre uma canção e outra? Assim como a protagonista de Lispector, que, em seu silêncio e em sua busca, se faz mais “real” por não precisar se justificar ou se enquadrar, Pitty, mais de vinte anos depois, segue nos convidando a perder a rigidez da linguagem e nos permitir ser guiados pelo que de fato importa: a música.

Sei que a turnê fica na estrada até março do ano que vem, então fica a sugestão de que, quem puder, presencie essa explosão de arte e de conexão. Garanto que cada show será uma oportunidade de se conectar novamente com o que nos move e inspira.

Feliz ano novo!